なぜプロは感覚より「TrackMan」を信じるのか?

「たくさん練習しているのに、なぜかスコアが伸び悩む…」「自分のスイングの何が悪いのか、もう分からない」。そんな風に、感覚だけに頼った練習の壁に突き当たっていませんか?

実はその悩み、あなただけのものではありません。しかし、PGAツアーなどの場でTrackManが広く利用されていることから、多くのプロがデータを練習に取り入れていることが分かります(出典:PGA TOUR / TrackMan 公表資料等)。彼らが絶大な信頼を置いているのが、「TrackMan(トラックマン)」に代表される高性能弾道測定器が示す、高精度な「データ」です。

なぜ彼らは、長年培ってきた自身の感覚よりも、冷徹な数値を信じるのでしょうか?

それは、データがスイングの「真実」を映し出すからです。自分では「まっすぐ振っている」つもりでも、データは「実は2度外側からクラブが入っています」と教えてくれる。このわずかなズレこそが、上達を妨げる根本原因なのです。

この記事では、なぜTrackManがゴルフを変える力を持つのか、そのデータの意味と具体的な活用法を、専門家の視点から分かりやすく解説します。読み終える頃には、あなたもプロと同じように、科学的なアプローチで自分のゴルフを劇的に進化させる道筋が見えているはずです。

TrackManは何を可視化する?ゴルフを変える主要データ

TrackManと聞くと、「なんだか難しそう…」と身構えてしまうかもしれません。しかし、ご安心ください。スイング改善に直結する重要なデータは、実はそれほど多くありません。ここでは、まず押さえておくべき主要なデータを「スイングの原因」と「ショットの結果」の2つに分けて見ていきましょう。

スイングの軌道そのものを示す「クラブデータ」

クラブデータは、あなたのスイングが「どのように行われたか」という原因を解明するための情報です。ショットが左右に曲がってしまう原因のほとんどは、ここに隠されています。

- クラブパス(Club Path): インパクトの瞬間、クラブヘッドがどの方向に動いていたかを示す「軌道」です。ターゲットラインに対して内側から入れば「インサイドアウト」、外側から入れば「アウトサイドイン」となります。球の曲がり方を決める非常に重要な要素です。

- フェースアングル(Face Angle): インパクトの瞬間、クラブフェースがどの方向を向いていたかを示す「面の向き」です。ターゲットラインに対して右を向けば「オープン」、左を向けば「クローズ」と表現されます。ボールが最初に飛び出す方向に大きく影響します。

例えば、「アウトサイドイン軌道(クラブパスがマイナス)で、インパクト時にフェースが開いている(フェースアングルがプラス)」というデータが出た場合、ボールは左に飛び出して右に大きく曲がる「スライス」になりやすい、というように原因を特定できます。多くの球筋の問題は、この2つのデータから原因を特定できることが多いです。

ショットの結果がわかる「ボールデータ」

ボールデータは、あなたのスイングによって「どのようなボールが打たれたか」という結果を示す情報です。主に飛距離や弾道の安定性に関わってきます。

- 打ち出し角(Launch Angle): ボールが地面から飛び出していく角度のことです。この角度が高すぎても低すぎても、エネルギー効率が悪くなり飛距離をロスしてしまいます。クラブやヘッドスピードごとに理想的な角度が存在します。

- スピン量(Spin Rate): ボールにかかる逆回転(バックスピン)の量です。ドライバーではスピンが多すぎるとボールが吹け上がってしまい飛距離が出ず、アイアンではスピンが少なすぎるとグリーンで止まらなくなります。飛距離とコントロール性の両立に不可欠なデータです。

「ヘッドスピードは十分なのに、なぜか飛距離が出ない」という方は、この「打ち出し角」が低すぎたり、「スピン量」が多すぎたりすることが原因かもしれません。自分のショットの結果をデータで見ることで、目指すべき理想の弾道が明確になります。

データが明かす!あなたの「悩み」と「原因」の繋がり

ここでは、ゴルファーが抱える代表的な悩みと、TrackManのデータがどのように結びついているのかを、具体的な症例をもとに見ていきましょう。ご自身の症状と照らし合わせながら、原因を探ってみてください。

【症例1】スライスが止まらない:クラブパスとフェースの関係

多くのアマチュアゴルファーを悩ませるスライス。右へ右へと消えていくボールに頭を抱えている方も多いでしょう。TrackManで計測すると、典型的なスライサーには以下のようなデータ傾向が見られます。

- クラブパス: マイナスの数値(アウトサイドイン軌道)

- フェースアングル: プラスの数値(オープンフェース)

これは、クラブがターゲットラインの外側から内側へカットするように動き(アウトサイドイン)、かつインパクトでフェースが開いている状態です。この組み合わせによって、ボールに強いサイドスピンがかかり、右へ大きく曲がってしまうのです。

データを見ることの最大のメリットは、「ただ手先でフェースを返す」といった対症療法ではなく、「まずはクラブパスのマイナス値をゼロに近づける練習をしよう」あるいは「フェースアングルをスクエアに保つ意識から始めよう」といった、改善の優先順位を明確にできる点にあります。

【症例2】飛距離が出ない:打ち出し角とスピン量の最適化

「一生懸命振っているのに、同伴者にいつも置いていかれる…」という飛距離不足の悩み。原因は筋力やヘッドスピードだけとは限りません。ボールに効率よくエネルギーを伝えられているかが鍵となります。

- 打ち出し角: 適正値よりも低い、または高すぎる

- スピン量: 適正値よりも多い(特にドライバー)

- スマッシュファクター(ミート率): 1.45未満など、低い数値

例えば、TrackManが公表するPGAツアープロのドライバーの平均的な数値(2023年データ)では、打ち出し角が10.9度、スピン量が2686rpmとなっています。もちろんこれはヘッドスピードが速いプロの例ですが、自分のヘッドスピードに対する理想値と比較することで、課題が明確になります。スピン量が多い場合は、アタックアングル(入射角)やクラブのロフト角の影響が考えられます。正確な対処法は、計測結果と専門家によるフィッティングに基づいて判断することが重要です。

また、エネルギー伝達効率を示す「スマッシュファクター(ミート率)」も重要です。この数値が低い場合、芯を外して打っている可能性が高く、まずはミート率を上げる練習に集中することで、ヘッドスピードを変えずに飛距離を伸ばすことが可能です。

【症例3】球の高さが安定しない:アタックアングルとダイナミックロフト

トップやダフリが多く、ショットのたびにボールの高さがバラバラになってしまう。この悩みは、「アタックアングル」と「ダイナミックロフト」という2つのデータに原因が隠れていることが多いです。

- アタックアングル(Attack Angle): クラブヘッドがインパクトでどれくらいの角度でボールに進入してきたかを示す「入射角」です。地面にあるボールを打つアイアンでは地面方向に打ち込む「ダウンブロー(マイナスの数値)」、ティーアップしたボールを打つドライバーでは下から上へあおるように打つ「アッパーブロー(プラスの数値)」が理想とされます。

- ダイナミックロフト(Dynamic Loft): インパクトの瞬間の、実際のロフト角です。スイング中にフェースの向きや手首の角度が変わるため、クラブ本来のロフト角とは異なる数値になります。

アタックアングルが安定しないと、ボールへのコンタクトが不安定になり、トップやダフリの原因となります。また、ダイナミックロフトが毎回大きく変わってしまうと、同じクラブで打っても弾道の高さがバラバラになってしまいます。これらのデータを安定させることで、ショットの再現性が高まり、縦の距離感が格段に向上します。

TrackManを活用する際の3つの注意点

非常に強力なツールであるTrackManですが、そのデータを正しく活用するためにはいくつかの注意点があります。誤った使い方で、かえってスイングを崩してしまわないようにしましょう。

- 1球のデータに一喜一憂しない

ナイスショットもミスショットも、ゴルフにはつきものです。たった1球のスーパーショットのデータを追い求めるのではなく、5球、10球と打った際のデータの「平均値」や「傾向」を把握することが重要です。自分のスイングの癖は、データのばらつきの中に現れます。 - 理想の数値を追い求めすぎない

プロの数値を参考にすることは大切ですが、自分の体力や柔軟性、骨格を無視して理想値だけを追いかけるのは危険です。例えば、無理にアッパーブローを意識しすぎて、体の軸が大きく傾いてしまうこともあります。あくまで、自分にとっての最適値を見つけるためのツールとして活用しましょう。 - データは「結果」。解釈と改善策が重要

TrackManは現状を正確に教えてくれますが、「では、どうすればそのデータが改善するのか?」という処方箋までは出してくれません。データの数値をどう解釈し、どんな練習をすれば良いのか。そこには専門的な知識と経験が必要です。データと向き合う際は、信頼できるコーチや専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

19th GOLFで始める、データに基づく新しいゴルフ体験

ここまで読んで、「自分のデータも見てみたい」「データに基づいて効率的に練習したい」と感じた方も多いのではないでしょうか。

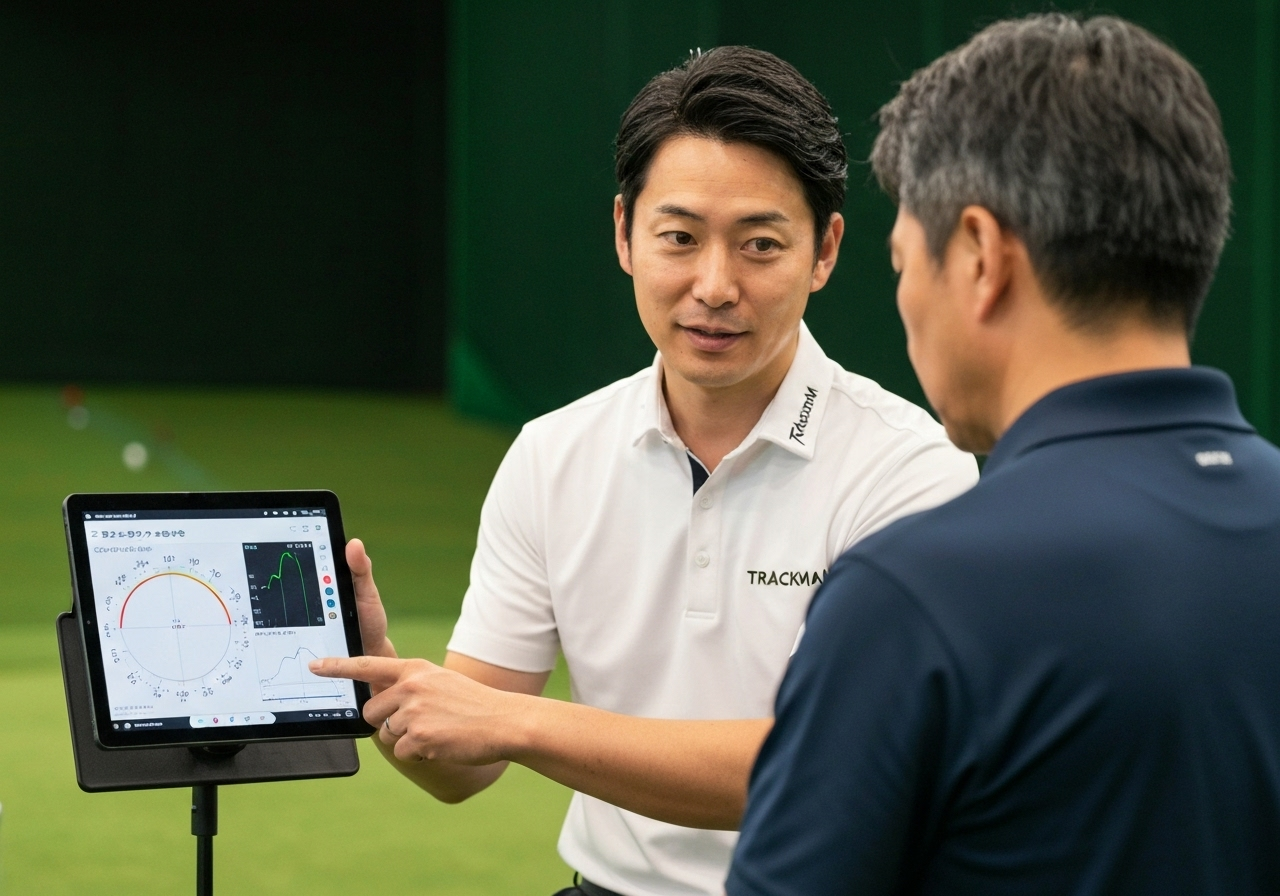

私たち19th GOLFでは、全打席に高性能シミュレーター「TrackMan」を用意しております(※)。静かで快適な完全個室のプライベート空間で、誰にも邪魔されず、心ゆくまでご自身のスイングデータと向き合うことができます。

さらに、当施設のプロによるレッスンでは、計測された客観的なデータに基づき、あなたに最適なスイング改善プランをご提案します。「なんとなく」や「感覚」といった曖昧な指導ではありません。例えば、あるお客様の計測データに基づき「スライスの原因はクラブパスのアウトサイドイン軌道にあるため、まずはこの軌道を修正するためのドリルから始めましょう」というように、個々のデータに応じて具体的で分かりやすい指導を心がけています。データに基づいた効率的な練習は、スコアアップにつながる可能性を高めます。

感覚論ではない、科学的アプローチによるゴルフの上達を、ぜひ19th GOLFで体験してください。詳しい情報はレッスンのご案内をご覧ください。

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせからご連絡ください。

まとめ:感覚から科学へ。あなたのゴルフはもっと進化する

今回は、TrackManが計測するデータが、いかにゴルフスイングの改善に役立つかをご紹介しました。

TrackManは、単にボールの飛距離を測る機械ではありません。あなたのスイングの癖を可視化し、課題を明確にしてくれる、スイング分析に非常に有用なツールです。データという客観的な事実を知ることで、これまで闇雲に行っていた練習は、目的を持った質の高い練習へと変わります。

- クラブデータ(原因)で球筋のメカニズムを理解する。

- ボールデータ(結果)で理想の弾道をイメージする。

- データと悩みを結びつけ、具体的な改善点を見つける。

感覚だけに頼る時代は終わり、これからは科学の目で自分のゴルフを見つめ直す時代です。データ活用によって練習の質が劇的に向上すれば、あなたのゴルフはもっと楽しく、もっと進化する可能性を秘めています。まずは一歩を踏み出し、ご自身の「スイングの真実」を計測してみてはいかがでしょうか。